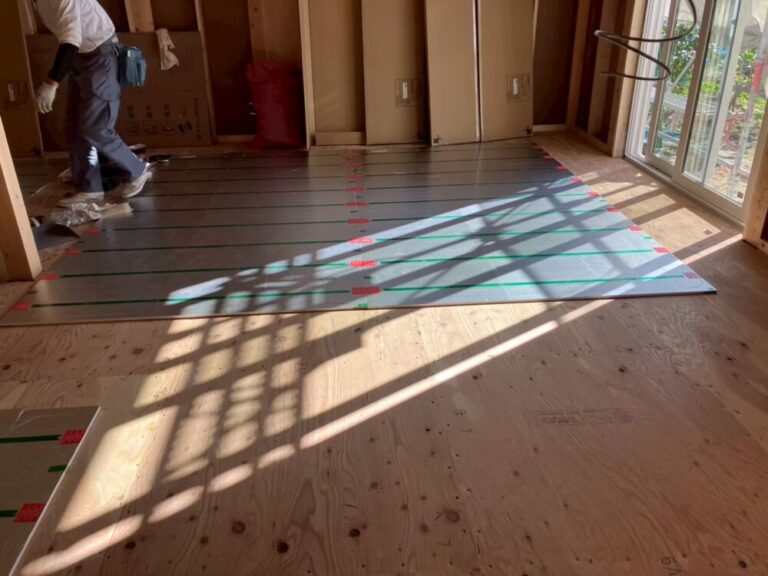

2025年7月 床暖房

およそ二カ月ぶりの投稿になります。

鞠です、今回もブログを更新させて頂きます。

今年も夏が始まり、気温が大変なことになっていますよ。

35度どころか40度を超えることもあり、環境によってはさらに苛酷な場所もあります。

そんな中で思いつく住宅設備といえば、

床 暖 房

ですね。

雑な前置きですみません、季節が半年くらいずれていますが、

現在進行中の新築に施工している設備ですので、何卒ご容赦くださいませ。

床暖房といえば、皆様何が思いつくでしょうか。

中には体感された事がなく、裕福な家のイメージという方もおられるかもしれません。

実は私もそうなのです。

知識として、頭寒足熱を実現し、エアコンやヒーター等とは別の暖房方法ということになります。

良い悪いを一概に語ることはできませんが、大凡のイメージとして、

・設置するのに費用が掛かる。

・冬場の快適な暖房空間

・ヒートショック対策

等でしょうか。

実は足元から温まるというのは比較的に理想的な暖房方法であるという反面、

後付けしにくい設備となります。

足元のさらに下に設備を取り付ける以上、勿論手間がかかりますからね。

なので、新築の時に取り付ける事が理想的ではあります。

そんな取付に専門的な知識が必要な設備は、近代的な技法じゃないかというイメージも付きそうなものですが、

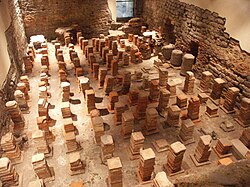

なんと床暖房という概念は紀元前95年頃、ローマ時代まで遡ることが出来るのです。

「ハイポコースト」と呼ばれる設備は床下や壁の内部を炉から熱気を送ることで、

室内の空気を汚すことなく温める事が出来る優れものなのです。

なんとこのシステムは、熱交換システムと同じ考えかたのもので、最新設備にも利用されているものなのです。

全ての道はローマに通ず、なんて諺があるくらい物凄い文明だったのですが、

アジア圏にも床暖房はあったそうな。

まぁ、日本に来たのは1965年の神奈川県庁会議場が最初の建築物なんですが。

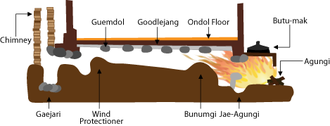

高麗時代の朝鮮にあった「オンドル」こちらの床暖房はなんと1000年以上前に発明されていたのです。

こちらはなんと、料理を作る際に火を入れた竈の煙を利用して床を暖める設備なんです。

1000年以上前にエコ概念があったのかな?

現実的な話をすると、現代と違ってマッチもライターもバーナーもありません。

ですので、火起こしは簡単なものじゃなかったんですよね。

資源を効率よく扱おうとするのは、昔の人の知恵ですね。

「ハイポコースト」「オンドル」

どちらも床下とか壁に熱気が通る空間を作り、それに対応する建材を床や壁に使うことで室内の環境を

良くしようとする設備です。

現代日本において床暖房とは、最初は電熱線による路面の除雪機能として始まり、

温水式、電気式等、幾つかの手法を用いて、世間一般の暖房として広まりました。

今も昔も、暑さ寒さを克服する為に様々な工夫が建築には詰め込まれています。

知見を深める事で春夏秋冬に対応できる住まいを目指して頑張っていきたいと思います。

それはそれとして、千年前どころか20年前とすら夏の暑さのレベルが違う現代日本なので、

熱中症対策は、室内室外問わず実施していきましょう。

それでは皆さん、ご安全に。

これからも、仕事のことやプライベートの事などを書いていこうと思いますので宜しくお願いします。

インスタグラムの方は毎日更新していいますので、こちらもフォローや閲覧頂けますと励みになりますので宜しくお願いします!